你知道吗?一双眼睛,一生就这一对。可偏偏有人在不经意间,把它们“用坏了”。

最近门诊上碰到位六十多岁的阿姨,来检查视力,结果一查,干眼症已经“悄悄”走到了青光眼的门口。

她瞪大眼睛,嘴巴半张,怎么也不信,去年还只是点点眼药水的毛病,怎么今天就成了可能致盲的大病?

这不是个例。类似的故事,每天都在上演。

尤其是那些看似“爱护眼睛”的习惯,实则是“温水煮青蛙”,一点点把眼睛推向深渊。

很多中老年人以为自己做得对,实际上可能步步走错。

今天,我们就来讲讲这事。不是为了吓唬谁,而是为了让更多人,看清眼前的“陷阱”,避开未来的大坑。

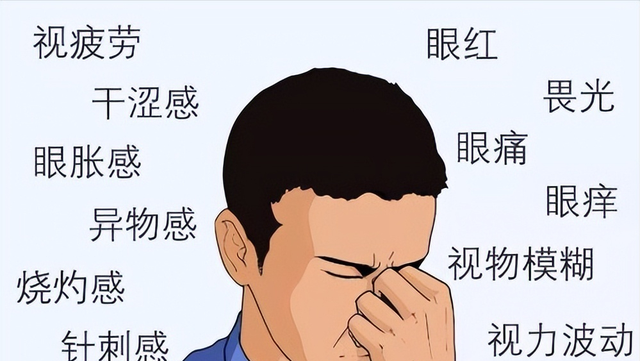

说起干眼症,不少中老年朋友都熟。眼睛干、涩、痒,像进了沙子,晚上看电视看不清、白天户外睁不开眼。你或许会说,这不就是年纪大了的正常现象吗?

偏偏不是。

干眼症并不是“岁月的标签”,而是眼部健康敲响的警钟。

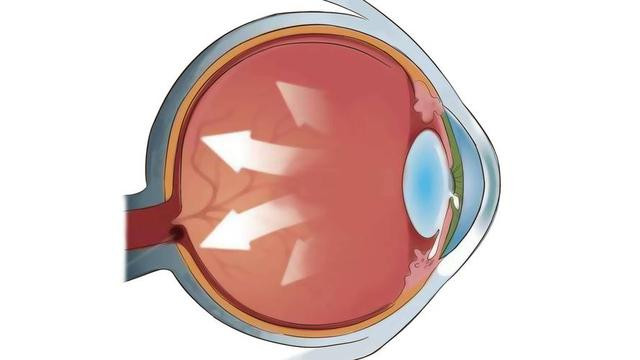

它是眼表功能受损的表现,眼泪质量下降,泪膜不稳定。长时间不处理,角膜受损、炎症加剧,甚至可能引发眼压升高,最终诱发青光眼。

而青光眼,正是那个“悄无声息”的视力杀手。

它不像白内障那样能手术解决,一旦视神经受损,就是不可逆的伤害。

早期没有疼痛、没有红肿,但却在慢慢“偷走”你的周边视野。等你发现“看东西像被框住”,往往已是晚期。

更让人痛惜的是,有些“护眼”方式,本来是出于好心,结果却事与愿违。

比如第一种,滴眼药水当润眼神器。家里的药箱里,总有那么几瓶眼药水。眼睛干了?滴一滴。看手机久了?再来一滴。你以为这样是保养,其实是在“养病”。

市面上很多眼药水,都含有收缩血管的成分,短期内让眼睛舒服,长期却可能破坏角膜、加重干眼。

第二种,闭眼休息就等于护眼。

不少老人午睡前、看电视累了,会说:“我闭会儿眼,就当养神。”但闭眼≠休息,眼泪分泌和眨眼频率减少,反而可能让眼表更干。

特别是长时间处在空调房间、空气干燥的环境中,闭眼反而是“空守干城”。

第三种,热毛巾敷眼万能论。这法子确实对部分人有效,比如睑板腺功能不全的人。

但若操作不当,比如温度太高、时间太长、频率过密,反而可能引起眼皮炎症、加重眼部不适。更不用说,有些热敷布根本不干净,细菌趁机“钻空子”。

第四种,用眼就补叶黄素。不少子女孝心满满,一听老妈眼睛干了,就给她买一堆叶黄素保健品。但这些产品并非灵丹妙药,成分复杂,作用因人而异,盲目服用不仅没帮助,还可能影响其他慢病药物的吸收。

第五种,戴太阳镜护眼没商量。阴天也戴、室内也戴,甚至晚上散步也戴。

以为能防紫外线,其实可能导致视觉适应能力下降。

尤其是劣质墨镜,不但不能护眼,反而可能造成瞳孔过度放大,让更多有害光线进入。

这些“护眼误区”,就像是披着羊皮的狼,表面温柔,实则凶狠。

说到底,我们不是不关心眼睛,而是太容易“自作聪明”。尤其是上了年纪,身体哪里都不如年轻时灵光,眼睛更是“先知先觉”的器官。

它会用干涩告诉你,它累了;会用模糊提醒你,它撑不下去了。

心理学上,有个词叫“习惯性忽视”。我们总是对每天都见的事物掉以轻心,正因它太常见,才容易被忽略。干眼这事,就是如此。

太多老人以为“没大事”,结果一步步滑向无法挽回的深渊。

从社会学角度讲,老年人获取健康信息的渠道单一,容易被广告、传言误导。特别是网络上的“神药推荐”“眼部奇效法”,看似简单方便,实则布满陷阱。

真正科学的护眼方式,其实从不张扬,而是细水长流。

每天规律作息,避免熬夜。房间保持适宜湿度,避免空调直吹。多眨眼,适度远眺,让眼睛“换口气”。饮食清淡,多吃富含维生素A和欧米伽3脂肪酸的食物。

还有一点,保持好心情,不焦虑、不急躁,眼睛喜欢“安静的主人”。

是的,眼睛怕吵。怕你一会儿看手机一会儿看电视,怕你整天担心这个病那个病,怕你睡不好、吃不好、气一肚子火。

眼睛不是独立的器官,它和你的血压、血糖、情绪状态,都有千丝万缕的联系。

就像那位患青光眼的阿姨,她退休后没别的爱好,整天窝家里刷手机、看短剧,一看就是一下午。眼睛干了就滴药水,晚上睡不着还用热毛巾捂眼。

她以为自己很懂保养,哪知这些“贴心”做法,全是火上浇油。

她走出诊室时,一句话让我记忆犹新:“我这眼睛,是我自己一点点‘弄坏’的。”

是的,真正伤眼的不是岁月,而是我们对科学的误解。

是那些“我觉得对”的做法,悄悄把眼睛推向深渊。就像那句老话,说得好——“不是不报,时候未到”。

想问问你:你有没有想过,你每天的护眼习惯,真的是在“护”吗?还是在“害”?想一想,也许就能少一滴眼泪,多一分清晰。

别让“干眼”变“盲眼”,别等失去了,再来后悔。

眼睛这事,不能等。

参考文献:

1. 王宁远,张明.干眼症的流行病学与防治进展[J].中国眼科杂志,2021,57(5):321-326.

2. 李红,陈思.青光眼的临床特征与早期识别[J].中华眼科杂志,2020,56(4):267-271.

3. 国家卫生健康委员会.《老年人健康素养核心信息手册》[M].北京:人民卫生出版社,2022.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

在线炒股配资必选提示:文章来自网络,不代表本站观点。